De Pseudomonas fragi à Lactobacillus sakei : Comprendre la sensibilité variable des bactéries est essentiel pour mieux appréhender les mécanismes impliqués dans l’inactivation de ces microorganismes. La lumière bleue à 405 nm joue un rôle crucial dans ce processus en provoquant des dommages oxydatifs généralisés aux composants cellulaires des bactéries et des champignons.

Il est intéressant de noter que certaines bactéries, comme Pseudomonas fragi, se révèlent être particulièrement sensibles à l’action de la lumière bleue, tandis que d’autres, telles que Lactobacillus sakei, affichent une plus grande résistance à ce traitement. Ces variations de sensibilité peuvent être influencées par des facteurs biologiques et environnementaux spécifiques à chaque espèce bactérienne.

Les applications pratiques de la lumière bleue à des fins de désinfection continue sont multiples, de l’industrie hospitalière à l’industrie agroalimentaire en passant par les espaces publics. Cette technologie offre une alternative sûre et efficace aux méthodes traditionnelles de décontamination, tout en permettant une désinfection en continu sans interruption des activités.

En comprenant comment la lumière bleue agit sur différentes bactéries, comme Pseudomonas fragi et Lactobacillus sakei, il est possible de mettre en place des stratégies de désinfection plus ciblées et efficaces. Cette connaissance approfondie de la sensibilité variable des microorganismes pourrait avoir des implications majeures pour l’industrie agroalimentaire en termes de sécurité alimentaire et de prévention des infections.

Quelles sont les caractéristiques biologiques influençant la sensibilité variable des bactéries comme Pseudomonas fragi et Lactobacillus sakei ?

La sensibilité variable des bactéries à la lumière bleue à 405 nm, telle que constatée pour Pseudomonas fragi et Lactobacillus sakei, résulte de plusieurs caractéristiques biologiques intrinsèques à ces microorganismes.

Pseudomonas fragi, un agent majeur d’altération des produits carnés, montre une très grande sensibilité à cette technologie de désinfection. Cette sensibilité accrue est en partie due à la présence de porphyrines endogènes dans ses structures cellulaires, qui sont photo-excitables et contribuent à la production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) sous exposition à la lumière bleue. Ces ROS provoquent des dommages oxydatifs importants, entraînant la mort cellulaire rapide de P. fragi. Pour mieux comprendre cette bactérie, consultez la fiche détaillée sur Pseudomonas fragi.

À l’inverse, Lactobacillus sakei, fréquemment retrouvé dans les viandes emballées sous vide, se distingue par une résistance plus élevée à cette même technologie. Cette résistance pourrait s’expliquer par une moindre concentration ou un type différent de porphyrines, une capacité plus développée à neutraliser les ROS, ou encore une enveloppe cellulaire plus protectrice. Ces facteurs biologiques limitent l’efficacité de la lumière bleue dans l’inactivation de cette bactérie.

Outre la composition moléculaire interne, des éléments comme la température d’exposition jouent aussi un rôle clé. Par exemple, lors des tests sur L. sakei, le maintien d’une température basse (4°C) est nécessaire mais est rendu difficile par la chaleur dégagée par les lampes, ce qui peut affecter la performance antimicrobienne de la lumière bleue sur cette espèce psychrophile.

Enfin, la variabilité de la sensibilité dépend également de facteurs spécifiques à chaque espèce et souche bactérienne, notamment les valeurs de résistance thermique (valeur-D) et la capacité à réparer les dommages cellulaires causés par les agents oxydants. Ces complexités biologiques soulignent l’importance d’adapter les systèmes de désinfection, tels que ceux développés dans le projet F. Ménard, pour cibler efficacement les bactéries les plus résistantes tout en profitant de la sensibilité des espèces plus vulnérables.

Pour une compréhension approfondie des mécanismes biologiques influençant la résistance bactérienne, vous pouvez consulter ce document spécialisé sur les résistances des bacilles Gram-négatif.

Comment la lumière bleue à 405 nm agit-elle sur différentes bactéries pour provoquer leur inactivation ?

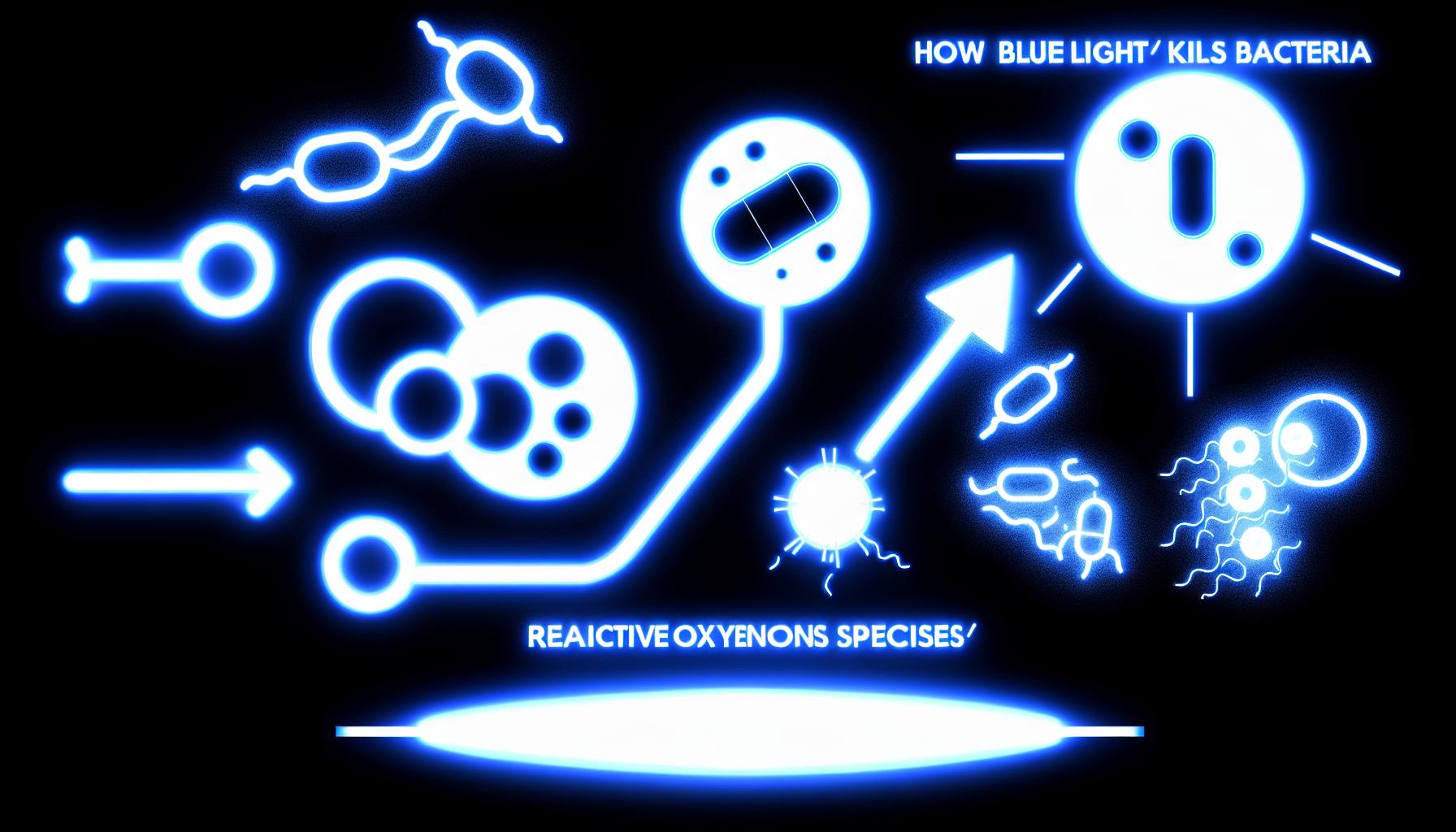

La lumière bleue à 405 nm exerce une action microbicide par un mécanisme photochimique unique, basé sur la photo-excitation des porphyrines endogènes présentes dans les bactéries. Cette excitation génère des espèces réactives de l’oxygène (ROS), telles que des radicaux libres, qui causent des dommages oxydatifs majeurs aux membranes cellulaires, à l’ADN et aux protéines des microorganismes, conduisant à leur inactivation.

Cette méthode de désinfection à la lumière visible (DLV) se distingue des traitements UV classiques en étant totalement sûre pour l’homme, autorisant une désinfection continue même en présence d’occupants sans risque.

La sensibilité des bactéries à cette longueur d’onde varie notablement selon l’espèce. Par exemple, Pseudomonas fragi, un agent d’altération courant dans l’industrie alimentaire, est particulièrement sensible, avec une réduction significative en moins de 30 minutes. En revanche, Lactobacillus sakei, notamment présent dans la viande sous vide, montre une résistance accrue, nécessitant des temps d’exposition plus longs pour une inactivation efficace.

Cette variation dépend notamment de facteurs comme la concentration en porphyrines internes et la capacité intrinsèque des bactéries à gérer le stress oxydatif. Certaines bactéries comme Escherichia coli ou Shigella sonnei ont une sensibilité intermédiaire, tandis que d’autres, telles que les souches multirésistantes telles que le SARM, sont correctement ciblées par la lumière bleue sans développement détectable de résistance.

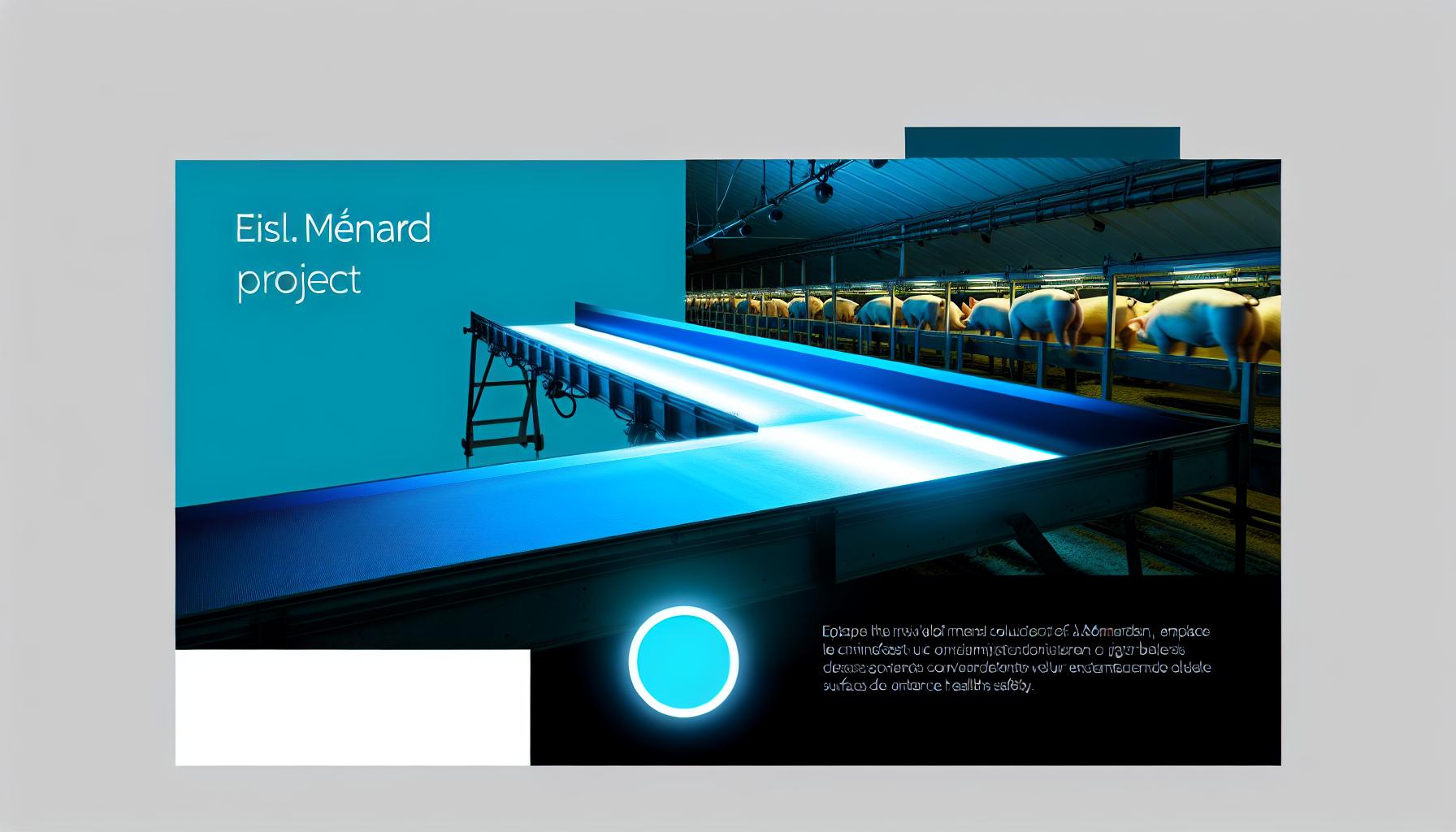

Les propriétés réfléchissantes de la lumière à 405 nm permettent une désinfection efficace même dans les zones difficiles d’accès, contribuant à un environnement globalement hostile pour les pathogènes. Cette technologie est particulièrement prometteuse pour des applications comme la désinfection continue des surfaces en milieu hospitalier et agroalimentaire, comme illustré dans le projet avec l’usine F. Ménard pour les tapis roulants de transformation porcine.

Pour approfondir la compréhension de ce mécanisme, des études scientifiques telles que celles publiées sur PubMed Central apportent un éclairage détaillé sur l’effet oxydatif induit par la lumière bleue et son impact sur divers microorganismes.

Pourquoi Pseudomonas fragi est-elle plus sensible à la lumière bleue que Lactobacillus sakei ?

La différence de sensibilité à la lumière bleue entre Pseudomonas fragi et Lactobacillus sakei s’explique notamment par leurs caractéristiques biochimiques et physiologiques distinctes. P. fragi, un agent d’altération très sensible aux longueurs d’onde autour de 405 nm, possède une abondance plus élevée de porphyrines endogènes, qui sont les photosensibilisateurs naturels responsables de la production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) sous lumière bleue.

Ces ROS provoquent chez P. fragi des dommages oxydatifs sévères sur ses membranes, protéines et ADN, entraînant une inactivation rapide et efficace. En revanche, L. sakei, qui est plus résistant, présente une moindre concentration ou une composition différente de ces composés photosensibles, ce qui limite l’excitation des porphyrines et la génération de ROS sous la même exposition lumineuse.

De plus, Lactobacillus sakei est une bactérie psychrophile fréquemment associée à la viande emballée sous vide, évoluant dans des conditions de faible température (autour de 4°C). La lumière bleue produit une légère élévation thermique, qui, dans le cas de P. fragi, peut renforcer l’efficacité microbicide, alors que pour L. sakei, la combinaison du froid et d’une moindre excitation photochimique la protège davantage.

Il ne faut pas oublier non plus que la structure cellulaire différente – notamment la paroi peptidoglycane plus épaisse chez certaines bactéries lactiques – peut jouer un rôle protecteur contre les dommages induits par la lumière bleue. Ces différences sont cruciales pour comprendre pourquoi certaines bactéries, comme P. fragi, sont plus facilement désactivées par la désinfection à la lumière visible.

Pour approfondir le mécanisme d’action de la lumière bleue sur les bactéries, vous pouvez consulter la section dédiée à la Désinfection par la lumière bleue dans notre article principal.

Enfin, pour un complément scientifique, un article publié sur PubMed explique en détail les rôles des porphyrines et des ROS dans la désinfection lumineuse : Désinfection à la lumière visible et mécanismes photodynamiques.

Quels facteurs environnementaux et microbiologiques modulent la résistance ou la sensibilité des bactéries à la désinfection par lumière bleue ?

La sensibilité des bactéries à la désinfection par lumière bleue, notamment à la longueur d’onde de 405 nm, dépend de plusieurs facteurs d’ordre environnemental et microbiologique. Ces variables influencent l’efficacité de la désinfection visible (DLV) et expliquent les différences observées entre espèces comme Pseudomonas fragi et Lactobacillus sakei.

Sur le plan microbiologique, la présence et la quantité de porphyrines endogènes dans les bactéries jouent un rôle central. Ces molécules photosensibilisantes absorbent la lumière bleue, déclenchant la production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) qui causent des dommages cellulaires oxydatifs fatals.

Cependant, toutes les bactéries ne possèdent pas la même composition en porphyrines ni la même capacité à générer des ROS. Ainsi, Pseudomonas fragi se révèle très sensible à la lumière bleue tandis que Lactobacillus sakei manifeste une résistance notable. Cette différence peut s’expliquer également par les mécanismes de défense antioxydants internes et la structure membranaire propre à chaque espèce.

Au-delà des caractéristiques intrinsèques des microorganismes, des facteurs environnementaux tels que la température ont une influence majeure. Par exemple, des températures basses proches de 4°C, souvent rencontrées dans l’industrie agroalimentaire, peuvent diminuer l’efficacité antimicrobienne de la lumière bleue. Ce phénomène est partiellement lié à la difficulté de maintenir ces conditions tout en assurant une irradiance suffisante, compte tenu du dégagement thermique des lampes DEL.

L’état physiologique des bactéries (croissance active, formes sporulées ou biofilms) joue aussi un rôle clé. Les formes sporulées ou en biofilm présentent souvent une tolérance accrue, du fait d’une protection mécanique ou d’une moindre pénétration des ROS.

En termes d’environnement immédiat, la nature et la composition des surfaces exposées impactent aussi la performance de la DLV. Les surfaces rugueuses, poreuses ou recouvertes de matière organique peuvent limiter la pénétration de la lumière et l’accès des ROS aux microbes. Ainsi, une bonne planification de l’éclairage, avec un positionnement optimal des luminaires, est indispensable.

Enfin, comme rappelé dans la section sur la sensibilité variable des bactéries, la combinaison avec d’autres méthodes de désinfection demeure recommandée pour pallier ces limitations, et assurer une réduction continue et significative de la charge microbienne.

Pour approfondir les enjeux liés à la résistance bactérienne et aux méthodes antimicrobiennes innovantes, nous vous recommandons la lecture des données fournies par le Fonds de recherche du Québec.

Quelles implications pratiques pour l’industrie agroalimentaire découlent de la compréhension de cette sensibilité variable des bactéries ?

La compréhension de la sensibilité variable des bactéries à la lumière bleue, notamment entre Pseudomonas fragi et Lactobacillus sakei, a des implications directes et majeures pour l’industrie agroalimentaire.

En effet, cette variabilité guide le choix et l’optimisation des technologies de désinfection, comme les luminaires DEL émettant à 405 nm, pour cibler efficacement les microorganismes d’altération et pathogènes présents sur les surfaces de production.

Par exemple, la forte sensibilité de Pseudomonas fragi, fréquemment responsable de la dégradation des viandes, permet une réduction significative de sa présence après seulement quelques minutes d’exposition à la lumière bleue. En revanche, la résistance plus importante de Lactobacillus sakei, souvent associée à la viande emballée sous vide, nécessite une intensité lumineuse plus élevée ou une durée d’exposition plus longue pour un effet équivalent.

Cette différenciation est essentielle pour concevoir des dispositifs adaptés, comme le projet mené avec l’usine F. Ménard qui vise à désinfecter en continu les tapis roulants sans interruption de la production, améliorant ainsi la sécurité sanitaire tout en limitant les pertes économiques.

En outre, cette connaissance encourage l’intégration de la désinfection à la lumière visible comme complément des pratiques hygiéniques traditionnelles, garantissant une réduction constante de la charge microbienne même en présence d’opérateurs.

Elle ouvre également la voie à une meilleure maîtrise des risques liés aux bactéries résistantes et aux « superbactéries », réduisant ainsi la dépendance aux traitements chimiques ou antibiotiques, comme le souligne l’analyse des études récentes sur la lumière bleue et sa capacité microbicide (source externe).

En résumé, comprendre la sensibilité variable des bactéries permet à l’industrie agroalimentaire d’optimiser ses procédés de désinfection, de concevoir des équipements adaptés, et d’assurer une meilleure qualité et sécurité de ses produits, tout en respectant les normes et recommandations réglementaires.

La lumière bleue à 405 nm offre une méthode de désinfection révolutionnaire, sûre pour les humains et efficace contre diverses bactéries, même les superbactéries résistantes. Son action repose sur l’excitation des porphyrines internes des microorganismes, générant des espèces réactives de l’oxygène qui causent des dommages oxydatifs, les inactivant ou les détruisant.

De Pseudomonas fragi, très sensible, à Lactobacillus sakei, plus résistante, la sensibilité des bactéries à la lumière bleue varie considérablement. Cette compréhension variée est essentielle pour son application dans des secteurs tels que l’industrie agroalimentaire, où la décontamination continue peut prévenir les infections coûteuses et assurer la sécurité des produits.

Au-delà des bactéries, la lumière bleue a également montré son efficacité contre les levures, les moisissures et même les virus enveloppés lipidiques comme le SARS-CoV-2. Cette technologie continue promet une désinfection constante, réduisant les risques d’infection et les coûts associés, une valeur inestimable pour les environnements occupés.

La lumière bleue à 405 nm se positionne comme une alternative sûre et continue aux méthodes traditionnelles de désinfection, offrant une efficacité accrue et une polyvalence dans un large éventail d’applications. Son potentiel dans la lutte contre les pathogènes, la prévention des infections et la sécurité des aliments en fait un outil indispensable dans divers secteurs, de la santé à l’agroalimentaire.